奉佑が修繕した、安心して泊まれるお寺。

奉先弘慶寺(ほうせんこうけいじ)が本来の名前であるが、弘慶院(こうけいいん)とも呼ばれており、韓国の忠清南道は天安市に位置する。しかし朝鮮王朝初期には廃墟に帰して現存していない。

建築は高麗の安宗(あんそう)時代から始まったが完成前に亡くなり、その息子である顕宗(けんそう)が父の遺志を継いで1021年に完成したもので、王朝ゆかりの寺院でもあった。先君の意を奉ずるという意味で奉先弘慶寺と称された。また1026年にはこれを記念するために、奉先弘慶寺碑碣(ほうせんこうけいじひけつ)という石碑が今でも残っている。

碑文内容によると、この土地は湖南(南西部)と漢陽(現在のソウル)を中継する分岐点として交通の要衝であったが、人の住むところから離れ、葦の生い茂る沢があるような未開発の地であり、盗賊がしばしば多く現れたので、人々の往来が困難であった。そこで顕宗が仏教を広め、旅人などを保護するために、奉先弘慶寺という寺刹と広縁通化院(こうえんつうかいん)という宿泊施設を建てさせたのである。碑文は高麗時代の儒学者である崔冲(さいちゅう)の撰で、書は白玄礼(はくげんれい)である。

石碑の下は亀趺(きふ)という亀に似た神獣を模した石台である。亀の首は真っ直ぐに向いているものが多いが、こちらは右に首を向けているので珍しいようだ。

1016年から1021年までに200余りの建物を建てて奉先弘慶寺と賜額し、寺の西側に客館(宿泊施設)80軒を建てて広縁通化院とし、宿泊施設や食料、馬の飼料などを整備して通行人に提供した。

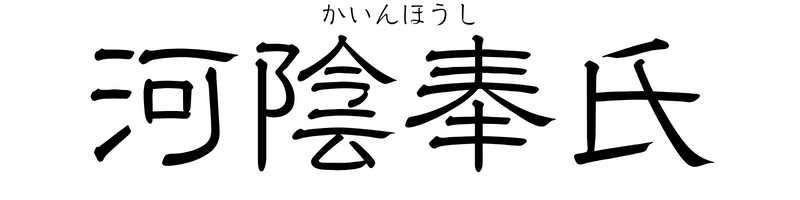

安宗:王郁(おういく)。正式な王ではなく死後に、顕宗が即位してから安宗と追号された。

顕宗:第8代高麗王(在位1009年〜1031年)。

崔冲:高麗の政治家、儒学者。海東の孔子と呼ばれた。

白玄礼:高麗の書家。楷書では高麗の第一人者と称えられた。

奉佑(ほうゆう)がこの寺院の修繕を命じられて携わったのであるが、なにしろ仏閣やこれに付随する建築物200強に、80軒もの宿泊棟などで構成されていることから、並大抵の工事であるはずがない。州県から多くの民衆を徴発しなければ期日までに終わらず、自身の立場が危うくなるのは火を見るより明らかである。しかし裏を返すとこれほどの大工事を見事完了させれば、朝廷より大いに称賛されるはずである。さてどうするか。結局、民を大量に動員することを選び大いに苦しめてしまった。その後は一波乱あったものの、無事に出世コースに乗ったことからして、恐らく修繕をやってのけたに違いない。