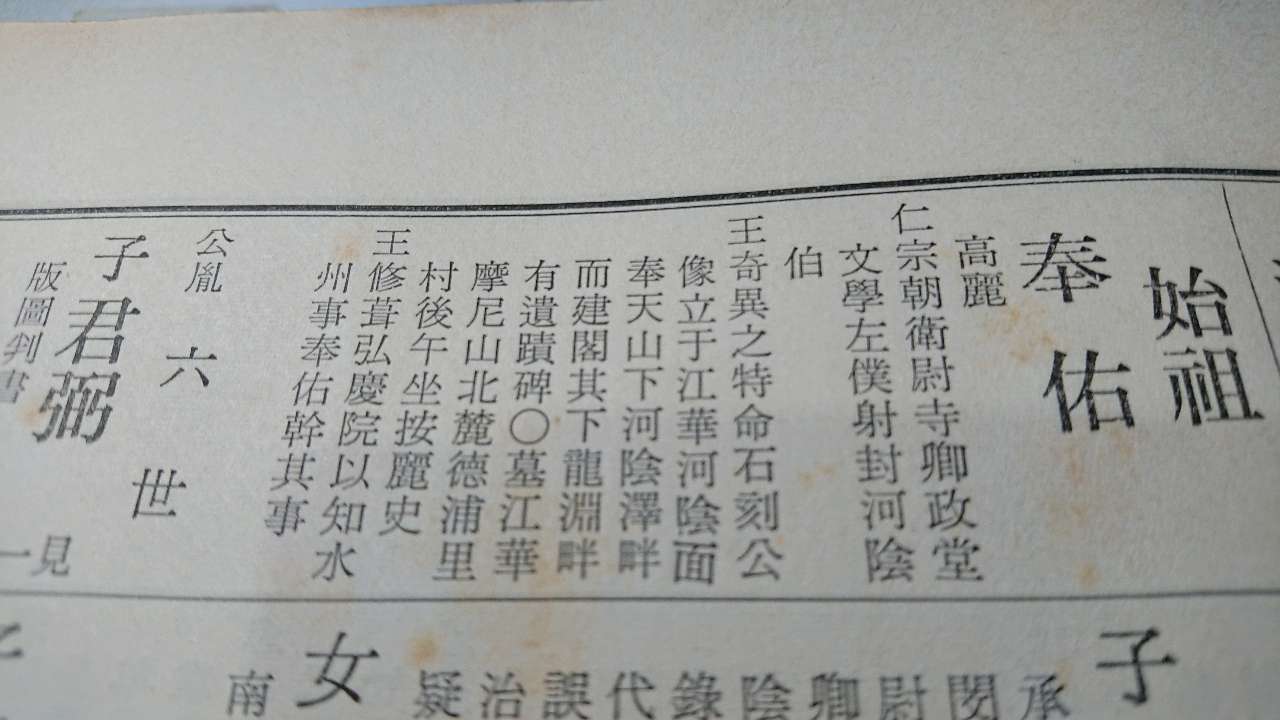

1世。河陰奉氏始祖。

奉佑(ほうゆう)は、高麗睿宗元年(1106年)に仁川(インチョン)市の江華島河陰で生まれた。河陰奉氏始祖であり、初めて中央政界の官僚・貴族となった人物でもある。降誕伝説については奉哥池を参照してほしい。

仁宗2年(1124年)に科挙甲科に合格し、知水州事、衛尉寺卿、政堂文学、左僕射を経て、河陰伯に封され、河陰奉氏の始祖となった。墓所は仁川広域市江華郡河陰面にある。

睿宗:第16代高麗王(在位1105年〜1122年)。

仁宗:第17代高麗王(在位1122年〜1146年)。

科挙甲科:科挙に合格した者の成績の第一等級。

知水州事:水州(現在の水原市に相当)の地方長官。州知事くらいか。

衛尉寺卿:宮中の安全・警備を担当する機関の長官。

政堂文学:政策の立案や文書の作成、重要な文書の審査などに関与する役職。

左僕射:尚書省左僕射。政策を実行する機関の副長官。

河陰伯:河陰という地名に基づく爵位。

と、ここまでの話なら、始祖にして非常に立派な人物であったと素直に喜ぶことができよう。しかしそうは問屋がおろさない。光があれば影もある。

1124年に科挙に合格し、程なくして水州の知事に就任していた頃、おそらく1124年(18歳)~1126年(20歳)と思われるが、時の権力者である李資謙(りしけん)に弘慶院(奉先弘慶寺)の修理を命じられた。奉佑は、僧正の李資富(りしふ)と共に寺の修理工事を進めたが、二人は州県から民衆を徴発して大きな被害をもたらした。一方で後に李資謙が乱を起こした末に失脚すると、奉佑と李資富は捕えられ、李資富は島流しになったが、奉佑は宦官と元々結託していたため、幸運にも官職に復帰した。これを重く見た侍御史の高兆基(こうちょうき)は、奉佑の悪事・不正を弾劾しようと再三上訴したが、かえって王の怒りを買い、工部員外郎に左遷された。

この影の部分を知った時、臣は思わず声を出して驚いてしまった。始祖というものはどこかしら聖人君子然としているものであると思っていたのであるが、まったくの先入観であった。成人といえども18歳〜20歳くらいの若者が、民衆をこき使って大いに苦しめ、また自分の親分が失脚しても宦官と結んでいたため官職に復帰できたことなど思いもしなかった。しかし驚きと同時に、これはどういうことなのかと興味が湧いてきた。ほとんど想像だが、臣なりの解釈を試みたいと思う。若き奉佑は科挙に合格し、いよいよ政界を歩もうとした時に、ふとこう考えたはずである。

奉佑「先代の睿宗の覚えめでたく、今の仁宗もそのことを知っているとは思うが、自分は宮中にて養育されたとはいえ、確固たる伝手や後ろ盾となる血族がない。唯一の見知った者といえば、子供の頃から可愛がって育ててくれた宦官くらいだが、王の身辺の世話係程度なので何の権力もない。このままでは思うような出世は難しいだろう。血族がなければ誰かの庇護の下にいる必要があるが、さて。いや、いるではないか、それも今をときめく絶大な権勢を振るうお方が。」

それは李資謙である。李資謙は第11代文宗から第17代仁宗まで王の外戚として政権をとった名門貴族の家柄で、第16代睿宗に次女を嫁がせて門下侍中となり、外祖父として仁宗を擁立した。また三女・四女も仁宗に嫁がせており、国政を壟断し富も専横して絶大な権力を振るっていた。日本でいう藤原道長のようなものであろうか。

そうして、奉佑は睿宗の寵愛を受けたことを頼りに、李資謙の一派として取り入ったのであろう。李資謙の方も自分の息の掛かった者が多いに越したことはない。何よりも最近、科挙上がりの頭が固い官僚が王に李資謙の行いについて諫言をしているので、先王のお気に入りでもあり、幼い頃より宮中にて政治力学の道理が分かっているこの若者をこちらに引き入れて昇進させれば、他の小うるさい連中への抑えや懐柔に使えてちょうど良いだろうと考え、お互い利害が一致したのであろう。奉佑を王都の開京にほど近い水州の知事に就け、弘慶院(奉先弘慶寺)の修繕を命じた。この寺は以前に顕宗(けんそう)が父である安宗(あんそう)の意を受けて建てたもので、王朝ゆかりの寺院であった。故に重要な仕事であるので、官位官職昇進のきっかけにうってつけである。

こうして弘慶院の修理を任された奉佑は、李資謙の命令を忠実に実行すべく、そして自分の政界での出世のために、州県から民衆を徴発して大いに苦しめたのは前述の通りである。さて中央では、李資謙の横暴な振る舞いに業を煮やした仁宗が李資謙を除くことを決意して対立するようになった。遂に李資謙の乱が起こる。詳述しないが結果として乱は失敗して李資謙は配流され、病死してしまう。その際に一党であった李資富と奉佑も連座させられ、李資富は島流しとなった。しかし奉佑は官職に復帰することができた。おそらく、奉佑は赤ん坊の頃から宦官に育てられていて結び付きが強く、宦官が仁宗に奉佑の助命・官職復帰を口添えしたのであろう。

宦官「王様。こたびの李資謙の起こした乱鎮圧の際に捕らえた奉佑ですが、いかがなさるおつもりで。」

仁宗「李資謙に与した者である以上、お咎め無しという訳にもいかないだろう。」

宦官「恐れながら奉佑は先王の覚えめでたき者でございます。弘慶院の修理の件も、民に被害を及ぼしましたが、見事完遂いたしました。」

仁宗「確かにその通りだが。」

宦官「弘慶院については奉佑も王に報いる一心であったのでありましょう。そして、まだ若い故に李資謙には逆らうこともできず、やむなく従ったかと。」

仁宗「そうかも知れぬな。」

宦官「ここは奉佑をお赦しになられては。そうすることで奉佑は王へ更なる恩義を感じ、また貴族、官僚、民草に対して王のご威光を高めることができるかと存じます。」

仁宗「それもそうだな。相分かった、良きに計らおう。」

宦官「ははあ。全ては王の仰せのままに。」

と言ったかどうかは分からないが、ともかく奉佑は助命だけでなく、お咎め無しで官職に復帰することができた。手練手管の宦官が当時17、18歳の仁宗の説得に成功するのは造作もないことであったろう。しかしこれを見逃さない者がいた。侍御史の高兆基である。元々、義に反する言動には我慢ならない謹厳実直な性格らしく、侍御史という官職に就いて、より一層激しくなったことであろう。高兆基は奉佑を弾劾するために仁宗に上訴した。もちろん民を苦しめたことと、李資謙一派の者がお咎め無しでのうのうと復職したことである。しかし仁宗は奉佑を厳罰に処する気がないため、高兆基が再三論駁しても拒絶した。とうとう仁宗の怒りを買い、高兆基を工部員外郎に左遷させた。奉佑もほっと胸を撫で下ろしたに違いない。その後は衛尉寺卿、政堂文学、左僕射と順調に出世して、河陰伯に封された。

李資謙:高麗の名門。睿宗仁宗の外戚として権勢を誇ったが、王位を伺う李資謙の乱を起こして失脚。

門下侍中:王の命令を審議する門下省の長官。

弘慶院(奉先弘慶寺):天安(チョナン)市に位置する。今は石碑のみで仏閣はない。

顕宗:第8代高麗王(在位1009年〜1031年)。

安宗:顕宗の父で名は王郁。正式な王ではなく王郁の死後、顕宗が即位してから安宗を廟号とした。

高兆基:耽羅(たんら)、現在の済州島出身の文人。科挙合格。史書経書をよく読み、五言詩に優れる。

侍御史:主に監察・弾劾を司る役職。

工部員外郎:土木を管轄する機関で、定員外の官。副長官くらいか。