始祖像か、老婆像か、如来像か。

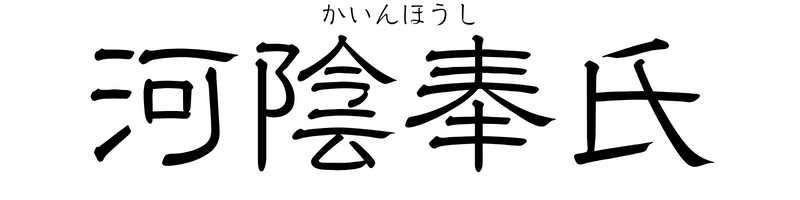

石像閣は韓国の仁川(インチョン)広域市の江華島河陰山に位置し、奉哥池にもほど近い。閣内の石像は長さ1.8m、幅1.2m、厚さ20cmの巨大な自然石(花崗岩)で彫られており、韓国の国家文化財宝物第615号に指定されている。

伝説では7世の奉天祐(ほうてんゆう)が始祖(奉佑)発祥の恩に報いるために、巨大な自然石で始祖像を建立したもので7斗の位田があり、後孫が毎年始祖降誕日である陰暦3月7日に、像の前で茶礼を執り行っているとある。

位田:朝廷より支給された田地または収穫物。

茶礼:韓国でいう一種の先祖供養の儀式。

しかし他にも言い伝えがあり、奉天祐が老婆(奉哥池参照)の恩を称えるために広い岩石に老婆の姿を刻んで閣内に安置したと伝えられている。ところが後に韓国の文化財とする際、石像が釈迦如来の姿をしているため、江華長井里石造如来立像(こうかちょうせいりせきぞうにょらいりつぞう)として登録された。始祖像、老婆像、如来像の一体どれなのだと混乱してしまうが、文献をよく調べてみるとある程度真実に近づくことができそうだ。

折からの元(モンゴル)帝国による侵攻に遭い徹底抗戦していたが、1232年に高麗の首都である開京(開城)から遷都して、江華島は一時的に首都となった。その際、宮殿及び各行政機関が移転する中で高麗朝で最も重要な寺院の一つでもある奉恩寺(ポンウンサ)も移転することになった。奉恩寺といえば京城(ソウル)特別市にある寺院が有名であるが、開京の奉恩寺は光宗朝951年に太祖王建を祀るために建立されたものである。江華島に移転したこの奉恩寺で、時の高宗は国家安泰の祈願を頻繁に行ったという。しばらく抵抗するも結局は屈服することになり降伏、そして元の支配体制が始まった。

開京奉恩寺:951年建立。建築構造や伽藍配置が不明。李氏朝鮮に入り、所在も不明になる。

江華奉恩寺:1232〜1334頃に江華等遷都に伴い建立。所在は不明だが石造物は現存。

光宗:第4代高麗王(在位949年〜975年)。

高宗:第23代高麗王(在位1213年〜1259年)。

王族の王子を元に人質に出すなどで引き続き高麗王朝を維持することができたが、あくまでも元が高麗を統制支配する関係であった。当然、元が支配しやすいように、また高麗朝廷も望んでいたことであるが、首都は開京に戻されたので江華島の宮殿や行政機関はそのまま放棄となり、奉恩寺も同様であった。

そして時は進んで、奉天祐は忠粛王の時代に活躍していたので、およそ1300年代である。100年以上も経っているので江華島の奉恩寺は廃寺となって荒れ果てていたが、依然として如来像は風雨によく耐えていたのであろう。奉天祐は長期に現存していた石造物を中心に再建整備し(創建と呼べるほど)、如来像を始祖像または老婆像としたのではないだろうか。

さて、奉天祐はこの如来像を始祖像と老婆像のどちらとしたのかについては、よく分からない。始祖像または老婆像として建立したとどちらも伝説にあるので、老婆に対する感謝も相当にあったのだろう。何となれば、もし老婆が石函を拾ってくれなかったら、もしその赤子を王に献上しなかったら、自分はこの世にいなかったかも知れないし、ここまでの家門を築けなかったかも知れない、奉天祐は思ったに違いない。そうは言いながら、高麗王が残した石造物をちゃっかり頂く辺りは、何とも抜け目がなくて面白い。