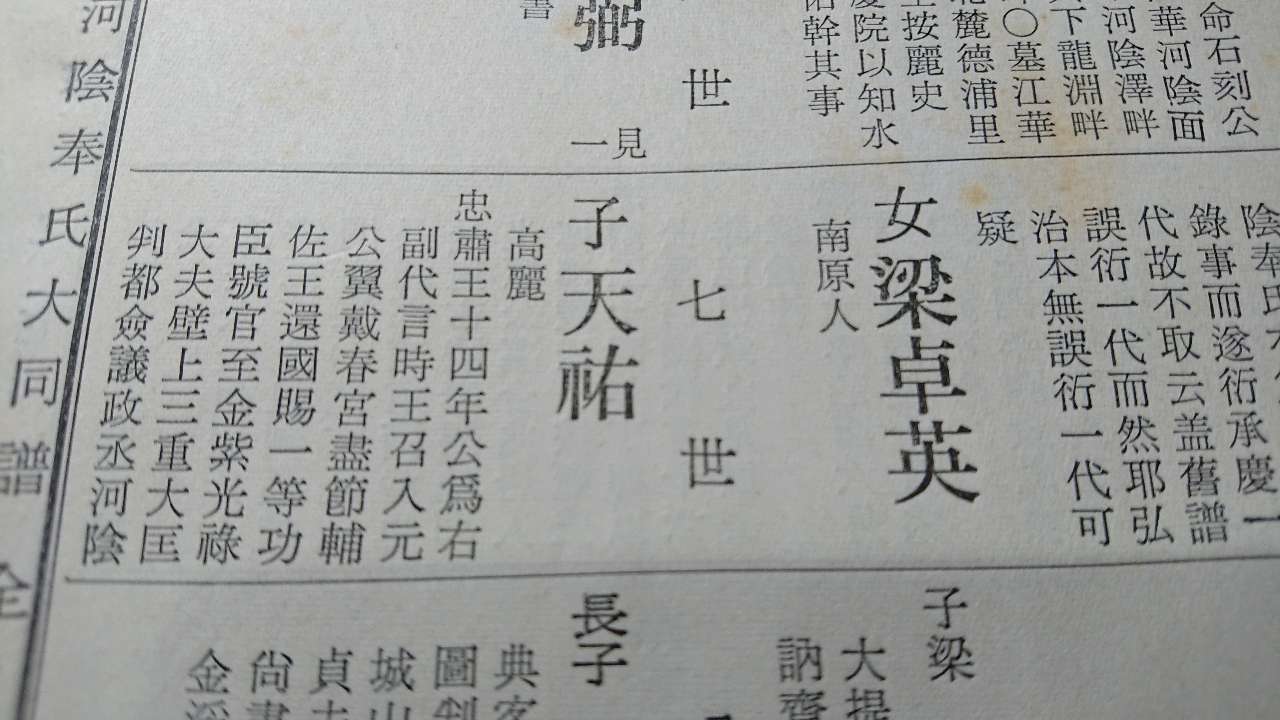

奉天祐は一等功臣に賞されて以降、忠粛王の信任がさらに厚くなったので、王が病に倒れて自ら官職の任命ができなくなった際、代わりに宰相である尹碩(いんせき)の自宅で彼とともに任命を行った。また、金之鏡(きんしきょう)、高用賢(こうようけん)とともに官吏の人事行政を担当することとなる。

基本的に財政や人事を管轄するということは、ある意味では富や権力を手中に収めるようなものである。そしてその誘惑に打ち勝つことも困難なものである。事実、奉天祐は次のように売官に手を染めてしまう。

1329年9月、元朝から使者(高麗出身の宦官)が来訪した際、金之鏡は忠粛王に「使者は自分の親族が高麗におり、官職を与えたいと望んでいるようです」と奏上した。これを受けて王は、金之鏡及び高用賢、奉天祐に銓注(せんちゅう)つまり官職などの人事行政を命じた。ところが申時用(しんじよう)が政務処に来て、金之鏡を罵り「今日の官職任命は使者のためのものだ。お前達は勝手に官職を売買し、なぜ私の息子達には官職を与えないのか。」と言った。その時、官職を失った者達は庭におり、申時用は彼らを見て「お前達は金がないだけだ。誰を恨むことができるのか。」と言った。官職を求める者達が雲のように集まったため、金之鏡らは夜に村の宿に隠れて人事を行った。

また、上護軍の申丁(しんてい)が官職を求めたが得られず、金之鏡と奉天祐を罵って「お前達はなぜ王の聡明を妨げ、専横に官職を任命するのか?」と非難し、さらに大声で「金がない者は官職を求めるな!」と叫んだ。金之鏡らはこれに答えることができなかった。人事名簿が完成すると李仁吉(りじんきつ)が自宅で勝手に修正し、名簿が発表されると有力家臣は競って朱墨で書き換えたため、名簿は判別が不可能な状態にまで至った。当時、童謡で「綜布(そうふ)で名簿を作り、政事は真っ黒な冊子になった。私も油を塗りたいが、今年は麻の種が少なく、ああ、どうしようもない。」と歌われた。人々は「黒冊政事」と呼んで嘲笑した。

他家にこれだけ糾弾され、官職を失った多くの者に襲われることを恐れて村に隠れるはめになったにもかかわらず、それでも官職売買を続けるとは、ある意味強靭な精神の持ち主である。莫大な富の魅力に取り憑かれたら、ここまで貪欲になるのであろうか。

このことは、後の李氏朝鮮の燕山君時代に、大司憲の洪興と大司諫の洪碩寶らが燕山君に上奏し、その暴君振りを諫言した中でも言及されている。

「(中略)高麗末期には黒冊(こくさつ)の政事があり、烟戸(えんこ)の政事がありました。もし今日の太史(たいし)が、殿下のことを『忠義衛の政事』と記したら、万世の後に伝わるのはどのような君主になるのでしょうか。(中略)」

しかし燕山君は諫言を受け入れようとしなかった。それどころかますます暴政や遊興がひどくなり、ついにはクーデターによって失脚させられた。

上護軍:武官としての最高位。

綜布:丈夫な紙布。

黒冊:子供が文字を書く練習のために用いたもので、厚紙に黒色を塗り、さらに油を塗った板紙。

燕山君:第10代朝鮮王(在位1495年〜1506年)。

大司憲:監察弾劾、官吏調査などを司る機関の長官。

大司諫:国王への諫言や民衆の声の代弁を司る機関の長官。

烟戸:人家、人口。高麗末期、頻繁に民衆の労働力を徴発したと思われる。

忠義衛:功臣子孫で組織された国王の宿衛軍で特権を有す。燕山君は私的に悪用したと思われる。

太史:法規や宮廷内の記録などを司る官。

忠粛王は臣下の不正行為を全く監視しておらず、政治は完全に混乱状態に陥った。なぜなら、1325年に再婚相手の曹国公主が難産で死別したため、政治に対して興味を失ってしまったことによる。高麗後期は官職売買や政治腐敗が深刻な問題となっており、王は有力な臣下を統制できず、政治の実権を握られていた。当然、社会全体に悪影響を与え、民衆の生活を苦しめていたと考えられる。こうして奉天祐らの有力な家臣は私腹を肥やすために、官職を売買するなどを繰り返した。

とはいえ、その反対に憂き目にも遭っている。次の奉天祐③に続く。