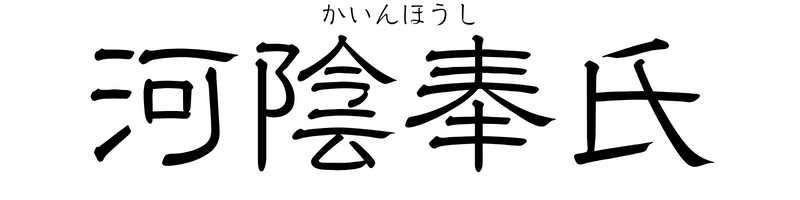

世不明。堰を決壊させた男。

奉説(ほうせつ)は、実は『河陰奉氏大同譜全』には掲載されていない。ただ『河陰奉氏世蹟録』によると、高麗史という高麗王朝の史書に登場している人物である。

1146年、巫女(みこ)の言葉に従い、内侍(ないし)の奉説を派遣して、金堤郡で新たに築いた碧骨池(へきこつち)の堰(せき)を壊させたと記述されている。

これは高麗王朝の仁宗(じんそう)が病気を得たので巫女に占ったところ、碧骨池の堰を切れとの神託が出てこれを信じてしまい、内侍である奉説に命令し、新たに築造した碧骨池の堰を決壊させたということである。仁宗は、個人的な病気の治療のために巫女の言葉を信じて、せっかく新しく築造した貯水池の堰を切ってしまい、碧骨堤を破壊するという愚行を犯した。この行為は国家の基盤である農業を損ない、民草の生活を苦しめる結果となった。

また1154年、隣国の金王朝に対して、王の生誕を祝ってくれたことへの謝意を伝える使者として派遣されており、次の毅宗(きそう)の時も政治の舞台に出ている。

内侍:名門の師弟で儒学の素養を持ち、王に侍従するだけでなく政治にも深く関わる。去勢はしない。

金堤郡碧骨池:現在の金堤市にある韓国最古の貯水池。朝鮮王朝期から碧骨堤と呼ばれる。

仁宗:第17代高麗王(在位1122年〜1146年)。

金王朝:当時、満洲から中国北半分を支配した女真族の征服王朝。

毅宗:第18代高麗王(在位1146年〜1170年)。

奉という姓は我が一族しかないので、他の家門ではないはずであるが、奉説が『河陰奉氏大同譜全』に載っていないことは謎である。時期的には1世の奉佑の息子か孫の時代と思われるので、その者に該当するかもしれないが、それらしい記述がないため確かめられない。

王に忠義を尽くすことは良いことではあるが、民草の生活を安定・向上させることも王や国家に対する忠義の証である。民衆からの怨嗟を受ける汚れ役を引き受けることになってしまい、堰を壊す際に奉説は複雑な心境だったに違いない。もしかしたら、ここに奉説の名が『河陰奉氏大同譜全』に記録されていないヒントが隠されているのだろうか。

とにかく、いくら王の命令とはいえ、民衆の恨みを買い、国家の財政基盤を毀損するともなれば、政敵に狙われ、奉説は政治的に失脚する可能性もあった。ところが、恐らくこの顛末を見ていた毅宗が哀れに思ったのか、外交の使者に任命されるなど政治的に生き延びている。

まさに捨てる神あれば拾う神あり。例えどのような仕事でも私心なく務めることが大切であり、いつか何らかの成果が得られるという良い例である。