最古にして最大の貯水池だった。

碧骨池(へきこつち)は碧骨堤(へきこつてい)とも言われ、現在の金堤市に位置する。

三国史記によると、329年に新羅の訖解尼師今(きっかいにしきん)が、岸の長さが1,800歩にもなる碧骨池を初めて築いたとあるが、当時は百済の領土であったので、後に年を直して新羅が作ったように見せるようにした可能性が大きい。実際は330年に百済の比流王(ひりゅうおう)が築いたとされる。その後も新羅時代や高麗時代、李氏朝鮮時代と増改築や修復がなされたが、1420年に豪雨で流失したとされている。

現在、遺跡には一直線に約3kmだけが残っているが、1925年にこの堤防を農業用水の引き込み水路に改造して利用することによって、元の姿を失った。堤の北側には朝鮮時代に築き直し、これを記念するために立てられた碑石があるものの、摩耗して文字の識別が困難になっている。1975年に貯水池の水量を調節する水門があった2ヶ所を発掘調査したところ、高度な測量技術による大規模な工事だったことが判明した。

三国史記:新羅・高句麗・百済から統一新羅末期を対象とする歴史書。

歩:当時の長さの単位。現在の約1.2mくらいか。

訖解尼師今:第16代新羅王。(在位310年〜356年)。

比流王:第11代百済王。(在位304年〜344年)。

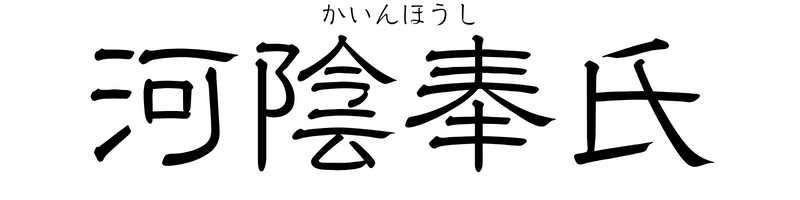

こうして、農業に不可欠である水源を活用して豊かな水田地帯が広がり、民衆や国家経済を支えてきたが、これに水を差す事件があったのは、奉説のところで述べた通りである。李氏朝鮮時代の儒学者である李瀷(りよく)が下記のように嘆いている。

〜中略〜その中でも特に碧骨堤が最も大きなものだった。新羅の訖解王21年に初めて築造され、高麗時代に拡張されて、その長さは68,000余尺、周囲は77,000余歩にも及び、5つの水路がすべてつながっており、9,840結の土地に水を供給していた。その後、仁宗が病に掛かると、巫女の言葉を信じて内侍を派遣し、堤防を壊してしまった。本朝(朝鮮王朝)でも修復を試みたが、結局は復旧できず、今日では完全に失われてしまった。仁宗は天意を理解できなかったと言わざるを得ない。土地から得られる穀物は、民の命綱と直結しているものである。その些細な病気のために、民の生活にとって大きな利益になるものを捨ててしまったのであるから、天が助けてくれるはずがない。惜しいことだ。

尺:当時の長さの単位。20cm〜30cmくらいか。

結:朝鮮半島で使用された面積単位。約10,000㎡くらいか。

現在では、発掘調査地としてはもとより、この地域の歴史や文化を偲ぶ博物館やイベント会場など人気を博しており、古代からの遺跡は今や観光地として復活している。