世不明。凋落の王に忠義を尽くす。

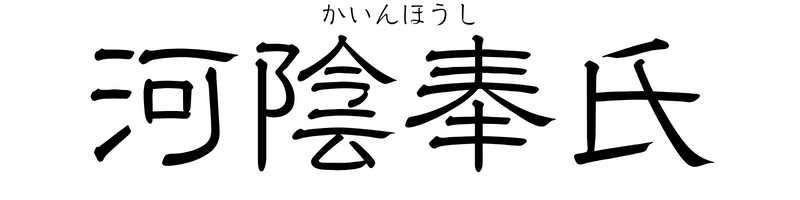

奉仁輔(ほうじんほ)は、『河陰奉氏大同譜全』には掲載されていない。『河陰奉氏世蹟録』によると、田禄生(でんろくせい)という人が著した野隠逸稿(やいんいっこう)に登場している人物である。

1361年、護軍(ごぐん)である奉仁輔は、恭愍王(きょうびんおう)に随行護衛したとして、2等功臣に認められた。恩賞として、父母と妻は三等を飛び越えて封爵し、その息子1人に七品官職を授与するが、もし息子がなければ甥や娘婿1人を八品に授与し、駆史(くし)3人と真拝把領(しんぱいはりょう)5人を与えて初入仕を許可し、子孫は蔭職に叙用され、そして田50結と奴婢5口を下賜された。

田禄生:高麗時代末期の文臣。

野隠逸稿:田禄生が執筆した詩文集。詩文や公文書などが含まれる。

護軍:高麗・朝鮮時代の正四品の武官職。高麗恭愍王の時に将軍を改めた。

恭愍王:第31代高麗王(在位1352年〜1374年)。

駆史・真拝把領:お付きの役人や従者、使い走りの者を指すか。

蔭職:親の功績によって任用される官職制度。

結:当時の土地面積の単位。約1万平方米。

この1361年の随行護衛というのは、実は何を隠そう、恭愍王の避難に同行した事を言っているのである。元王朝末期、大規模な農民反乱が起こった。世に言う紅巾の乱である。反乱は全土に燎原の火のごとく広がりつつ、いくつかの集団が形成された。その一集団が勢力拡大のために高麗に侵攻し、1361年には高麗の首都である開京を一時期占領したのである。翌年に高麗軍は開京を奪還し、紅巾賊を北方に退けたが、首都一番乗りを果たした、後の朝鮮王朝開祖である李成桂台頭の契機となった。

一方、武官である奉仁輔は首都を防衛するでもなく、さりとて首都奪還戦に参加した訳でもなく、ひたすらに恭愍王に付き従った。王を護衛した功績として多大な名誉と恩賞に預かったにもかかわらず、『河陰奉氏大同譜全』で漏録の憂き目に遭っている。

ここからは臣の想像であるが、恐らく朝鮮王朝建国後、最後まで高麗王朝に忠孝であった奉仁輔を同譜に記載する事は、今後の家門繁栄のために好ましからざるとして、要するに朝鮮王室や他家門に攻撃の材料にされて、政治的地位向上に支障を来すとの事で、敢えて記載漏れをしたのであろう。

王近くの護衛は信任が厚い者だけであるので名誉な事であるが、まさかこれが奉仁輔の運命の分かれ道になるとは、当時夢にも思っていなかったであろう。いつ亡くなったかは不明であるが、もし朝鮮王朝建国以降にも生きていたら、同族からも距離を置かれて、不遇な晩年を過ごしたに違いない。しかし、時勢を賢しらになびかず、忠義を尽くした奉仁輔は誠に立派な人物である。